最近、居酒屋などで、

「もっと、アウトプットしないとダメだよ!」

と言った会話が普通に聞こえてきます。

「インプット」したら、

学んだことを、話す、書く。

人に伝えたり、教えたり、まとめたりすることを、

「アウトプットする」と言います。

「そんなこと、当たり前だ。知っている」

と思っていただけたら、大変うれしいです。

しかし、2018年までは、

「アウトプットが重要だよ!」

「もっと、アウトプットしよう!」

という言葉の使い方は、ありませんでした。

広辞苑で調べても、

アウトプットは、

ただ「出力」と書かれていました。

音声入力のアウトプット(出力)端子

的な使い方ですね。

立花隆の本を読むと、

「インプットとアウトプットを繰り返せ」

といったことは書かれてはいますので、

そのような用法が全くなかったわけではありません。

しかし、日常的に「アウトプット」という言葉が

使われることは、なかったのです。

私は、「アウトプット」という言葉に注目して、

2010年くらいから、

注目していたキーワードだったので、

間違いありません。

2017年頃までに、

「話し方」「書き方」「伝え方」の本が

非常に売れていました。

しかし、それは全て別々な本として、

出ていたのです。

「話し方」「書き方」「伝え方」は、

それぞれ独立した、別のスキルである、

という捉えです。

私は、

「話し方」「書き方」「伝え方」。

基本は全て同じであり、

「アウトプットする」という言葉で、

ひとまとめにした方が、

より理解しやすく、実践しやすい!

と考えました。

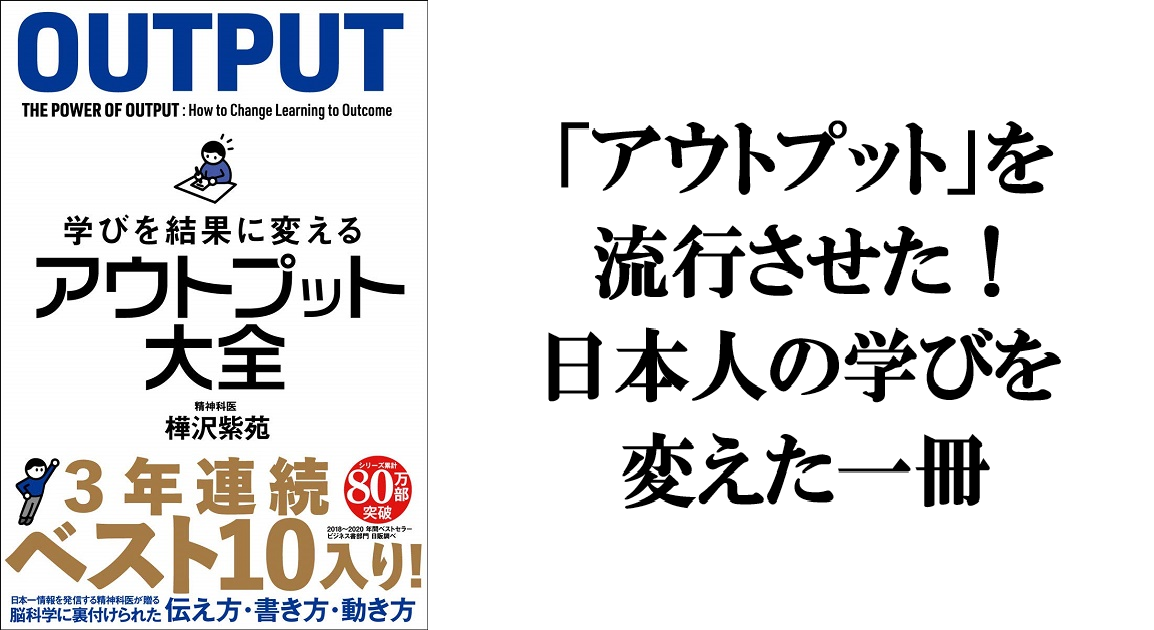

そこで、出した本が

2018年に発売した

『アウトプット大全』(サンクチュアリ出版)

です。

その本には、

アウトプットの定義は、

>「話す」「書く」「行動する」

である、と書かれています。

それまで、アウトプットを辞書で調べても、

「出力」としか書かれていないし、

ネットで調べても、

アウトプットの定義など、載っていませんでした。

つまり、世界ではじめて、

アウトプットを定義したのです。

>「話す」「書く」「行動する」は、

>アウトプットである。

もっと、アウトプットしよう!

アウトプットすることで、自己成長が加速する!

という内容をお伝えしたところ、

多くの人が「こんな本を待っていた!」と

『アウトプット大全』が、

大ベストセラーとなりました。

現在までに、75万部。

シリーズ累計100万部突破の

大ベストセラーとなっています。

そして、「アウトプット」という言葉は、

「アウトプットが重要だよ!」

「もっと、アウトプットしよう!」

のように、日常的な会話に、

ごく普通に登場するくらいに、普及したのです。

つまり、アウトプットという「言葉」、

そしてアウトプットという「習慣」を広めたのが、

『アウトプット大全』であり、

その著者である樺沢紫苑である、

ということです。

実は、

『アウトプット大全』以前は、

勉強や学びは、「インプット中心」だったのです。

読書も、速読、多読を推奨する本がほとんど。

速く、たくさん読もう! という

インプットの技術が全てです。

『アウトプット大全』の前身となった

『読んだら忘れない読書術』(サンマーク出版)。

そして、『アウトプット大全』以後は、

読書術の本には、

♯本を読んだら、感想を話そう

♯マーカーで選を引きながら、読書しよう

♯感想や内容を書こう、まとめよう

ということが、当たり前に書かれており、

アウトプット読書術が、

現在の読書の主流となっています。

それも、

『アウトプット大全』の影響です。

学校の勉強も、一昔前は、

「教科書を読む」のが勉強と思われていましたが、

『アウトプット大全』に書かれている、

「”書く”ことで記憶に残りやすい」が

広がって、

「書く」勉強が、スタンダードになっています。

そして、

学校の授業でも、

生徒自身が発表したり、

生徒が教師役になる

「アウトプット型の学び」である

「アクティブラーニング」が導入されています。

日本人のインプット中心の「勉強」、「学び」が、

一冊の本『アウトプット大全』の登場によって、

アウトプット中心に変化した!!

結果として、学びの効率が、

飛躍的にアップした!!

これを革命といわずに、

何と言うのでしょう。

つまり、

『アウトプット大全』の登場によって、

「学び」の革命が起きた!!

ということです。

100万部のベストセラーは、

年に1冊くらいは出ますが、

ライフスタイル、ワークスタイルなどを

根底から変えるような本は、

まず滅多に出ません。

また、

『アウトプット大全』は、

ビジネス書にいくつかの革命を起こしています。

その1つは、「横書きビジネス書の元祖」である。

という点です。

『アウトプット大全』より前は、

ビジネス書の99%は縦書き(右開き)でした。

「英語の本」の場合は、

当然、横書き(左開き)となりますが、

それを除くと、ビジネス書においては、

横書き(左開き)というスタイルは、

ほぼ存在しなかったのです。

なぜならば、

>「横書き」よりも「縦書き」の方が読みやすい

というのが、当時の常識だったから。

そこに、いきなり

「横書き(左開き)」のビジネス書

『アウトプット大全』が登場しました。

そして、みなさん気付いたのです、

>「縦書き」よりも「横書き」の方が読みやすい

と。

『アウトプット大全』は、図版が多いです。

1〜2ページに図版が1個入っています。

横書きの場合、

ページの上部、中部、下部と、

図版を好きな場所に、組むことができます。

縦書きの場合は、

ページの上部かページ全体を使うしかありません。

文章だけの本、例えば「小説」などは、

「縦書き」が読みやすいです。

しかし、

>図が多い本は、横書きが読みやすい!

と、みなさん気付いたのです。

それが、『アウトプット大全』が起こした、

第2の革命です。

書店のビジネス書コーナーで、

新刊を調べました。

現在出ている、ビジネス書の5〜6割は、

横書き(左開き)です。

『アウトプット大全』によって、

現在のビジネス書の主流となった、

「横書き(左開き)」というスタイルが

作られたのです。

他にも、

♯ビジネス書に「図版」をたくさん利用する。

♯ビジネス書においても「科学的な論文(エビデンス)」を明示する

という流れも、

『アウトプット大全』が起こした革命です。

『アウトプット大全』以後、

タイトルに「大全」を冠した本が、

何十冊も刊行されていますが、

『アウトプット大全』の真の影響は、

そこではないのです。

『アウトプット大全』が起こした5つの革命

(1)日本人にアウトプットの習慣を定着させた

(2)日本人の学びのスタイルが、

インプットからアウトプットにシフトした

(3)ビジネス書の主流が、「横書き(左開き)」となった

(4)ビジネス書において、図版、イラストなどを盛り込んだ、

「わかりやすさ」が重要視されるようになった

(5)ビジネス書において、科学的根拠(エビデンス)を盛り込んで、

研究などの引用をしっかりと行う。説得力のある本が主流となった。

(それまでは、個人の体験が主流)

このように、ビジネス書の歴史に残る

革命的な1冊が『アウトプット大全』

なのです。

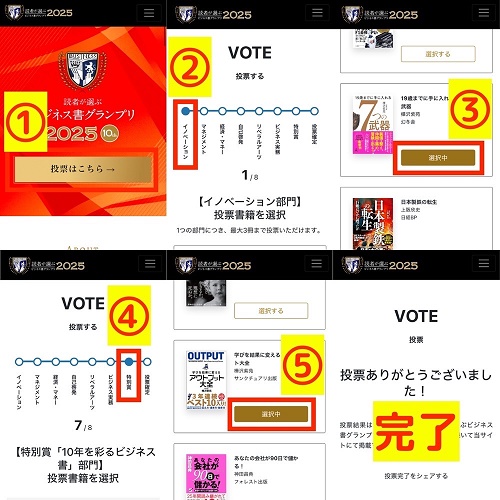

さて、今回、

この樺沢紫苑の代表作

『アウトプット大全』が、

「読者が選ぶビジネス書グランプリ」の

【特別賞「10年を彩るビジネス書」部門】に

ノミネートされました。

これは、非常に光栄なことです。

【特別賞「10年を彩るビジネス書」部門】

については、

以下のように説明されています。

本賞は「読者が選ぶビジネス書グランプリ」の

10回目の開催を記念した特別賞となります。

既刊本を対象に、ビジネスパーソンが

「この激動の10年で最も支えになった」

と考えるビジネス書に投票。

最も得票数が多かった書籍を

特別賞「10年を彩るビジネス書」に選出いたします。

とのこと。

様々な名著がノミネートされていますが、

『アウトプット大全』のように、

実際に人々の習慣を変革した本は、

少ないと思います。

『アウトプット大全』と、

そこから広がったアウトプットの習慣。

「この激動の10年で最も支えになった」。

『アウトプット大全』は特別賞にふさわしい

と思った方は、是非、

「読者が選ぶビジネス書グランプリ」に

投票してください。

追伸

ちなみに、

10代のみなさんに、

スマホ、睡眠、人間関係など、

適切な生活習慣を身につけて欲しい!

という思いで書いた、

『19歳までに手に入れる7つの武器』(幻冬舎)

が、イノベーション部門にノミネートされています。

合わせて投票していただけますと、

うれしいです。

ということで、

「イノベーション部門」(1ページ目)→『19歳までに手に入れる7つの武器』

「特別賞」(7ページ目)→『アウトプット大全』

の投票を、是非とも、是非ともお願いします!!

「読者が選ぶビジネス書グランプリ」

https://business-book.jp/

【全動画プレゼント】

あなたの悩みの95%は解決する。

YouTube「樺チャンネル」の全動画5530本のリストをプレゼント中。

今すぐダウンロードしてください。

https://canyon-ex.jp/fx2334/z6j0NW